“75年·75人”|白手起家办大学

1979 年2月19日,重庆在改革开放中创办的市属第一所大学——渝州大学举行首届开学典礼。1978年10月,重庆市委、市政府报经四川省委、省政府同意,正式创办渝州大学。2002年,渝州大学和重庆商学院合并组建为重庆工商大学。

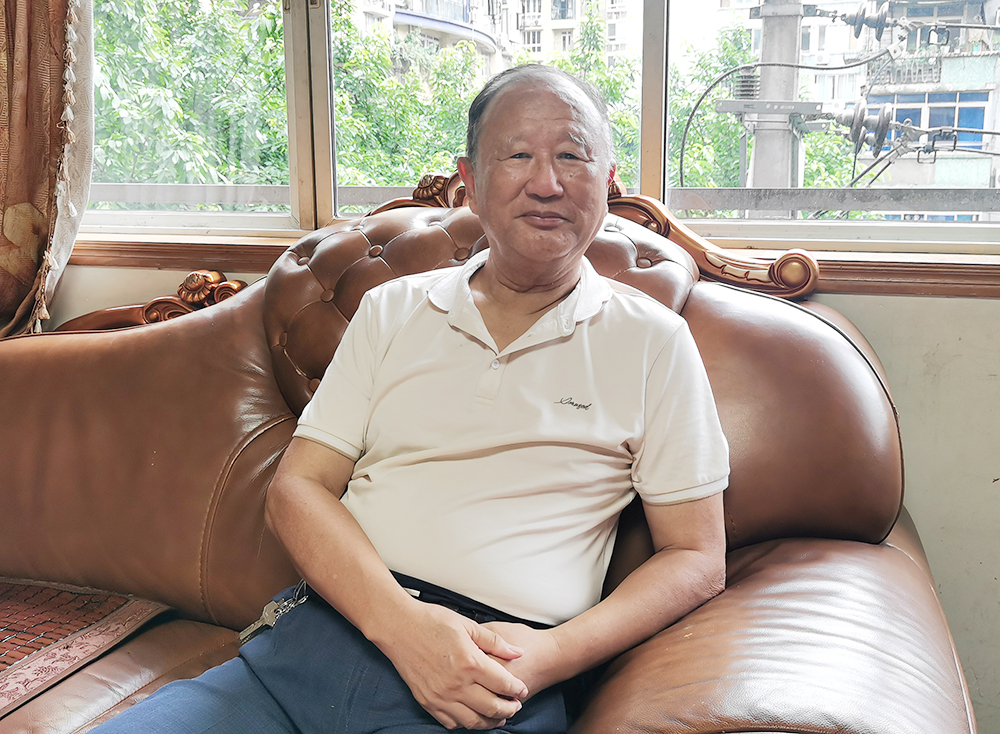

讲述人:

戴宏民,男,原渝州大学校长,重庆工商大学机械工程学院原二级教授、硕士生导师,国务院政府特殊津贴专家,重庆市学术技术带头人,我国知名绿色包装专家。

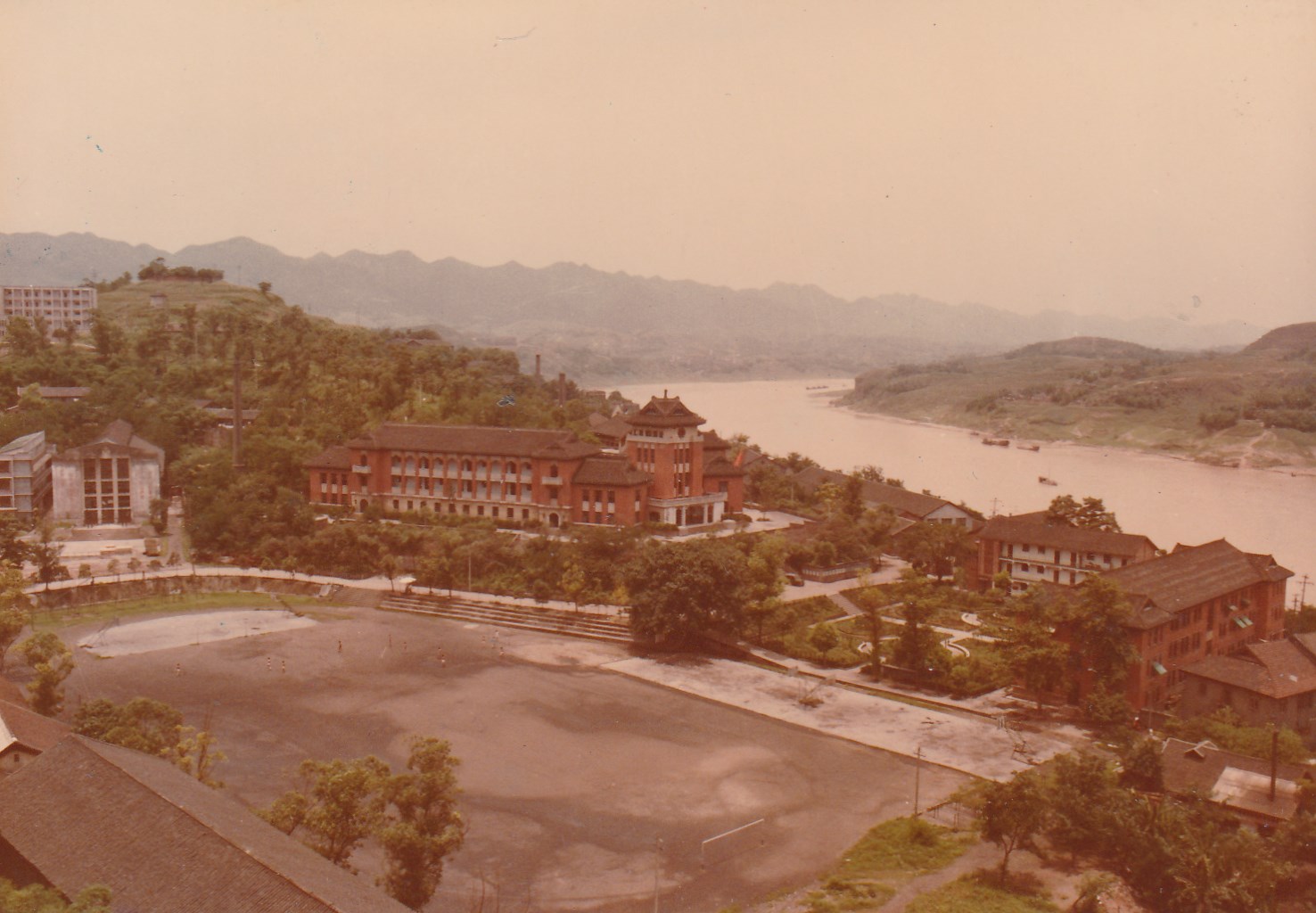

山城重庆,因山环水绕、特色鲜明,吸引了众多剧组来此取景。建有苏式红砖房的原渝州大学井口校区便是热门取景地之一。对于许多重庆人来说,这方校园承载了他们闪亮的梦想和飞扬的青春。对于原渝州大学校长戴宏民而言,这里更是他醉心教育事业、倾注了大半生心血的地方。推开尘封的记忆之门,戴宏民将那段峥嵘岁月向我们娓娓道来。

“我是渝州大学成立后到校报名的第一名教师”

“说来也巧,我是渝州大学成立后到校报名的第一名教师。”谈到和渝州大学的不解之缘,84岁的戴宏民非常兴奋。

1978年10月,即将踏入不惑之年的戴宏民怀揣兴奋之情,来到渝州大学报到。让他惊讶的是,迎接他的不是宽敞的校园,而是两间向重庆市人民小学借来的办公室,所有建校筹备工作都在这里进行。

因没有固定校址,建校之初,渝州大学确定了“依托中专,背靠老校,分散设点,统一领导”的筹建原则,即依托重庆机械制造学校、重庆市卫生学校、重庆市第一师范学校、四川外语学院附属外国语学校,背靠重庆大学、 重庆医学院 (今重庆医科大学)、西南师范学院 (今西南大学)、四川外语学院(今四川外国语大学)的教学资源,设置工科部、医学部、师范部、外语科“三部一科”。

来到新岗位,戴宏民承担了机械制造工艺及设备专业的课程讲授。彼时全校教职员工总共不过20余人,校方决定,从背靠的几所高校聘请教师,邀对方利用课余时间来渝州大学授课。

忆及此处,戴宏民向笔者透露了一个细节:每次外校教师到渝大上课,校领导都会腾出小轿车接送对方,足以体现校方对教师的尊重。这也促成该校逐渐形成尊师重教的良好学风。

为在建校当年就实现招生办学,校方联系四川省招生办,补录了447名高考生。1979年2月19日上午,渝州大学在位于袁家岗的工科部举办了一场简约而隆重的开学典礼。这是这群平均年龄26岁的学生第一次相聚,大家深知学习机会来之不易,因此尤为振奋。

借用中专校址办学终非长久之策,“寻找新校址”成为渝大人的共同心愿。1981年5月,市里决定,将位于沙坪坝区井口镇(今沙坪坝区井口街道)先锋街的重庆第二机械工业学校并入渝州大学,依托前者,渝州大学终于有了正式校址。1984年,市里又将位于江北区董家溪的原重庆市第十九中学校址划拨给渝州大学,两个校区都坐落在嘉陵江畔。

渝大内部也进行了管理体制改革,撤销了原“三部一科”,划分出理工、文财两个分部,并建立起规范的系。理工分部设在井口校区,文财分部设在董家溪校区,全校共设14个系、16个本科专业、20个专科专业,由此形成两点办学格局。

点面开花 校园掀起科研热

1984年4月,一则好消息让渝大人振奋不已,国家教育委员会(今教育部)正式下文,将渝州大学划入全国45所综合大学之列。这无疑提升了学校在全社会的知名度和影响力。更让戴宏民干劲满满的是,同年,他被校方任命为科研处副处长,帮助学校建立起较为完善的科研项目管理制度,并组织召开了全校首届科研成果表彰会。在四川省高校科技成果1985年秋季交易会上取得的好成绩,调动起全校教师搞科研的热情。1987年6月他被提任为教务处处长,1989年被提任为副校长,分管教学、科研与科技开发。

20世纪80年代末,全国高校掀起将科研成果转化为产品的开发热。站在“风口”,戴宏民想到,不如将本校教师研发的真空滤油机开发成产品,销往市场。学校随即成立了渝州大学科技开发公司,将学生实习车间暂作生产场地,又拨款8万元作为公司启动费。

为进一步提升品牌影响力,校方带着滤油机参加各类展销会,引来无数订单。“连东南亚的厂商都来找我们订购。”谈及此处,戴宏民的话语间满是自豪。随后的时间里,该校教师陆续研发出多款滤油机。其中,TY-2透平油专用滤油机一举荣获教育部科技进步奖一等奖、国家科技进步奖二等奖。

1991年,伴随分工调整,戴宏民将关注点投向成人教育。此前,渝州大学已成立成人教育部,但苦于没有专门的教室,夜大发展受限,专业证书班也热度下滑,停止办学。戴宏民决定,谋求新的发展思路。不久后,校方找到了发力点:乡镇企业异军突起,急需管理人才。经与市乡镇企业局合作,渝州大学办起乡镇企业高职班,学时为两年,设有文化课、专业课,多在周末上课,学生毕业后可获重庆市地方专科学历。

高职班一经推出,就受到热捧,在涪陵、万州、长寿、永川、璧山等地都设立了办学点,报名者多为乡镇企业党组织书记、厂长、会计等。要想毕业可不容易,除各门课程考核合格,学生还得进行毕业论文答辩。由戴宏民等人撰写的 《举办乡镇企业高职班的改革与实践》 还荣获1996年四川省政府优秀教学成果二等奖。进入1993年后,乘着成人教育的东风,渝州大学进一步完善硬件设施建设,成立了成人教育学院。截至2001年,该校共培养了3万余名成人大专学生。

以评促建 通过本科教学评价

时间来到1995年,已任渝州大学校长的戴宏民心中压着一件大事:如何通过国家教育委员会(今教育部)的普通高校本科教学工作评价。要想过关,需解决学校两点办学困局。在与重庆第二机械工业学校合并之初,后者为渝州大学提供了良好的硬件设施和优良的教师资源。但伴随时代发展,井口校区逐渐暴露出交通难、看病难、教职工子女上学难等问题。

以交通难为例,彼时的井口校区尚属郊区,学生得从沙坪坝乘坐公交车到井口镇先锋街,再步行20分钟,方能抵达校园。教师可乘坐学校提供的交通车,但由于路途太长,又遇长期修路堵车,时常出现出门时天未亮、回家 时天已黑的“两头黑”情况。两点办学分散了校方的财力、物力,也增加了管理困难。井口校区的师生们盼着能早日搬离,董家溪校区又一时无法承载全体师生,校方为此多方奔走,以寻解决之道。

好在重庆市政府加大了对学校的投入,校方也决定用贷款建校的方式,对董家溪校区进行扩建。学生宿舍、教师宿舍、综合楼、运动场、筒子楼改造工程等陆续落成,不少青年教师得以搬到董家溪校区居住。1999年2月新学期开学前,体育系、数学系、三峡经济系也迁至董家溪校区行课。此后,校方又通过多种方式筹资,改建了行政办公楼,新修了校门、道路、实验室等,建成全市首个中国期刊网镜像站,校园面貌焕然一新。

硬件升级的同时,学校还花大力气抓教学。1999年,渝州大学派斯国际经济管理学院成立。也就是在那一年,渝州大学通过普通高校本科教学工作评价,办学规模扩大到6400人,本科专业增加到25个,戴宏民心上的石头终于落地。

强强联手 组建重庆工商大学

不久后,渝州大学再次迎来发展机遇,重庆市政府决定,将渝州大学和重庆商学院进行合并,并向两校征集新校名。

戴宏民说,当时经贸专业很吃香,重庆商学院便提交了一个校名——“重庆经贸大学”。但戴宏民和时任校党委书记的周希贤认为,渝州大学除有经济学专业外,工科专业也较多,重庆经贸大学的名字覆盖不了此类专业,便提议叫“重庆工商大学”。这一校名,得到主管部门的认可。

2002年,重庆工商大学正式成立,成为一所具有经济学、管理学、工学、 文学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学。该校还成功申报了硕士学位授权点,为重庆经济社会发展输送了更多高层次人才。

两校合并后,2006年,为实现井口校区整体搬迁而修建的教职工住宅——重庆工商大学学府苑落成,井口校区大部分教职工迁入安居,至此戴宏民又放下一件心事。

2008年底,戴宏民正式退休。望着宽敞的崭新校园,青春洋溢的莘莘学子,他时常感叹学校变化太大,但唯一不变的,是他对教育事业的一片赤诚。他希望,青年教师们能搞好教学工作,不断提升自身学术水平,潜心教书,静心育人,让学生有所收获、有所成长,对得起肩上这份责任。

作者:杨涛