“75年·75人”|郭相颖:让大足石刻走向世界

2007年6月19日,重庆市委、市政府在重庆市人民大礼堂举行重庆直辖10周年庆祝大会。当天,郭相颖等128人被授予“重庆直辖10年建设功臣”称号。

讲述人

郭相颖,男,文博研究馆员,重庆市文史馆馆员,曾任重庆大足石刻艺术博物馆首任馆长、大足县(现大足区)副县长等职,是大足石刻列入《世界遗产名录》的主要推动者。

“同意中国重庆大足石刻列入《世界遗产名录》……”

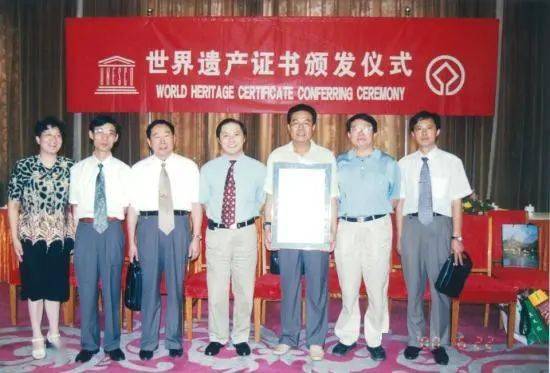

当地时间1999年12月1日,在北非摩洛哥马拉喀什召开的世界遗产委员会全委会上,当主持人宣布这一消息时,全场沸腾。继甘肃敦煌莫高窟后,重庆大足石刻成为中国第二处石窟类世界文化遗产,奠定“北敦煌,南大足”地位。

6年申遗,终获成功。全委会给予大足石刻高度评价,称大足石刻是人类天才的艺术杰作,代表了中国石刻艺术的最高水平。

以古开今,鉴往知来。坚定文化自信,就是坚持走自己的路,当好文化自信的使者。郭相颖先后荣膺“郑振铎—王冶秋文物保护奖”,获评“全国文物系统先进个人”“重庆直辖10年建设功臣”等称号。

投身文保与“石刻”结缘

“旁人可能不理解,尽管生活苦,但我觉得能与非常高贵的艺术品为伴很是幸福。”

1974年初,大足县文物保管所原驻守北山石刻的工作人员去世。机缘巧合,当了10年“教书匠”的郭相颖被调到大足县文物保管所工作,那年他37岁。因石刻所在的区域山高地偏,生活清苦,组织上担心新来的郭相颖当“逃兵”,在调令上特意用括号括起5个字“只准住北山”。

安顿好幼子和病妻,郭相颖独自一人走上守护北山石刻的岗位。

“你教书教得好好的,为啥要来守菩萨?”果不其然,看到山上来了一位身高1.75米相貌堂堂的年轻人,周边农民不免有些诧异。面对各种误解和疑问,郭相颖并不多作解释。

在当时,“守菩萨”可不是什么“好差事”。

“当时在北山寂寞得很,一年到头基本都是我一个人。”没有水喝,没有菜吃,就自己挖水坑蓄水、开荒地种菜,每周清扫两次石刻走廊,作为一名“护石人”,郭相颖过着比和尚还清苦的日子,这一守就是整整10年。

然而,从小喜欢画画的郭相颖,初驻北山,便被那些有着近千年历史的石刻直击人心的美和深厚的文化底蕴所吸引。每次清扫石壁走廊时,他总会驻足停留,俯仰兴叹。视觉上的震撼,心灵上的冲击让郭相颖与石刻结下不解之缘。

不仅如此,曾是教师的他具备丰富的文化知识,更加意识到,文物是国家非常珍贵的一笔财富。他决心好好研究、保护好这一文化瑰宝,越发虔诚地投入到对石刻的探索、研究中去。

20世纪80年代初,国家文物局要求全国重点文物保护单位必须建立“四有档案”(有保护范围、保护标志、记录档案、管理机构)。其中,图像资料不可或缺。

“当年,文管所连最简单的黑白照相机都没有,也没有谁系统地画过石刻,我就自告奋勇。”一条皮尺、一个画架,郭相颖说干就干,开始精心描绘每龛佛像。严寒酷暑,夙兴夜寐,前后历时两年多,郭相颖将北山、宝顶山石刻绘制成两张长达20多米的白描长卷,将两山拥有上万尊造像的恢宏场景展现在世人面前。

这番功夫,让郭相颖把北山、宝顶山大大小小的造像牢牢地印在脑海里、心里,这也是他后来解说石刻时总是得心应手的原因。

手绘长卷助“石刻”申遗

“当电话打完的那一瞬间,我再也抑制不住,泪如雨下。”

当地时间1999年12月1日,北非摩洛哥马拉喀什,大足石刻6年申遗终获成功。时隔20余年,回顾当时激动人心的场景,郭相颖至今记忆犹新。

在经久不息的掌声中,身为中国代表团成员的他冲向会场外的电话亭,用国际长途电话向国内同事报喜。当电话接通时,手握话筒竟抖个不停,一向能说会道的郭相颖,此时竟语无伦次。

这一战,他准备了近10年,种种辛酸如放电影般清晰地呈现在脑海。

新中国成立后,大足石刻得到国家重视,先是成立大足县文物保管所,后又将宝顶山、北山石刻列为第一批全国重点文物保护单位。然而,受制于多方面原因,彼时的大足石刻鲜有人知。

20世纪80年代,改革开放的春风吹到大足石刻。1980年,重庆市政府外办组织加拿大、法国、美国等12个国家和地区的 363位客人到大足石刻参观访问,随后国内外游客逐渐多了起来,世界范围内的专家学者也接踵而至,大足石刻也逐渐有了名气。

其间,市、县党委相继提出“要使大足石刻走向世界”的号召,顿时感到“文物工作春天的来临”的郭相颖,锚定“今生一定要把大足石刻搞闹热起来”的信念。

1987年,郭相颖在与国家文物保护研究所工程技术人员的闲谈中,第一次听到联合国教科文组织评审编录《世界遗产名录》一事,并得知1986年国家文物局在研究拟申报“世界遗产”单位预备名单时,已将大足石刻列入。

激动万分的他认为,这是大足石刻走向世界最好的路子,立即在大足县开展相关筹备工作。

1993年,国家文物局又将大足石刻列入申报世界遗产推荐名单。大足石刻距离世界遗产更近一步,这让郭相颖看到了实现梦想的曙光。然而,“申遗”谈何容易。当郭相颖建议要将大足石刻申报为世界遗产时,不少人觉得他是“异想天开”。

彼时,我国被列入《世界遗产名录》的仅有故宫、长城等为数不多的知名历史文化遗产,石窟类文化遗产方面,唯有敦煌莫高窟。当地领导干部多不主张申报,“云冈、龙门都没申报,大足石刻尚不成熟”,加之财政紧缺,难上加难。

“正是由于我们不出名,所以我们才要往前挤。”郭相颖心中憋着一股冲劲儿,据理力争,先说服县领导,后又得到中央、市领导的支持。

历史性的时刻终于到来。但评审当天,现场发生一段插曲。在评审最关键的时刻,由于幻灯片播放的单张照片不足以展现大足石刻宝顶山、北山等处的宏大全貌,让其显得有些单薄,加上语言理解上的差异,在场专家疑窦丛生。

眼见审议受阻,郭相颖急中生智,忙拿出两张文本中大足石刻宝顶山、北山手绘长卷的资料。“这些图都是我亲自画的,可以和那些照片相比对,完全是真实的。”郭相颖的一句话让在场人员对他肃然起敬。

道阻且长,行则将至。长卷完整展现宝顶山、北山上万尊造像的宏大全貌,经讨论现场专家得出一致结论:大足石刻不仅艺术水平高超,而且规模宏大,同意入选《世界遗产名录》。

辞官副县让“石刻”闪光

“找一个副县长容易,但要找一个像我这样视文物保护研究推广为生命的人却很难。”

1984年,郭相颖调任大足县副县长,分管文化、旅游、城建、宗教等工作。“老实说,我当时真舍不得离开石刻。”郭相颖回忆道。不过,这样的分工让他从更高层面来推进了大足石刻的保护和利用。同时他还每年为前来参观的来宾现场讲解大足石刻100余场,被人誉为“七品导游”。

但“舍不得”三个字郭相颖绝不只是嘴上说说罢了。几年后,他作出一个令人费解的决定——多次申请回到大足石刻文物保管所工作。

1990年,郭相颖重回大足石刻文物保管所,在其基础上组建起县处级机构重庆大足石刻艺术博物馆,并任首任馆长。从那以后,他更加尽心地投入石刻研究、修复保护工作中去,培养得力干部、发展石刻旅游。

这一干,就是一辈子。郭相颖牵头主编的《大足石刻》《大足石刻铭文录》《大足石刻研究文集》《大足石刻民间文学》等书籍,为大足石刻的保护传承事业作出重要贡献。

“我一看见石窟事业发展就高兴,一谈到石刻就激动。”这是郭相颖内心的真实声音,退休后的他,无时无刻不在为文物保护工作魂牵梦萦,“搞文物工作的人不仅要考虑现在,更要想将来,要让子孙后代看得更久一点、更远一点。”

这种传之后世的远见,在大足石刻得到充分体现。位于大足石刻宝顶山区的千手观音,开凿于南宋淳熙至淳祐年间(1174—1252年),是我国现存最大的集雕刻、贴金、彩绘于一体的摩崖石刻造像,被誉为“世界石刻艺术之瑰宝”。

时光荏苒,进入21世纪,历经800多年的千手观音造像在经年风侵水蚀下,病害频发。2008年,国家文物局正式启动该造像抢救加固保护项目,并将其定为全国石质文物保护“一号工程”。

这一修,就是8年。其间,郭相颖作为研究院专家,多次参加论证会,提出重要修复意见。

半生一觉石刻梦,圆梦两鬓已成霜。离开石刻研究院院长岗位后,郭相颖仍每年为大足石刻做解说或讲座近百场,还录制大足石刻“一龛一说”专题视频80集。

择一事,终一生。如今86岁高龄的他,依旧活跃在大足石刻保护研究和宣传推广工作的第一线。

作者:郑友