刘伯承为人民解放纪念碑题字

文章来源:七一客户端发布时间:2021-12-14 08:34:33

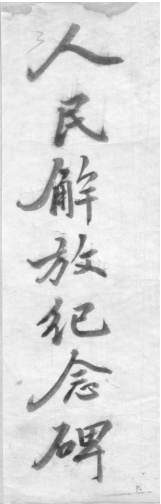

刘伯承题字“人民解放纪念碑”(重庆市档案馆供图)

在重庆市渝中区解放碑商业步行街中心地带,矗立着一座庄严质朴的“人民解放纪念碑”,它标志着一个时代的结束,更是人民解放的象征。碑身上“人民解放纪念碑”的题字者,则是率人民解放军挥师西南、解放重庆,时任西南军政委员会主席的刘伯承。

“人民解放纪念碑”的历史可以追溯到80多年前的抗战岁月。1939年5月3日至4日,日本飞机连续两天对重庆城区进行狂轰滥炸,天官街、都邮街、柴家巷交叉路口(现解放碑处)被严重炸毁。后来,重庆在废墟上改建街道,将此处扩建为都邮街广场。1941年,广场被命名为“精神动员广场”。1941年12月,太平洋战争爆发后,国民政府正式对日德意法西斯宣战,国民精神总动员会、全国慰劳总会等在广场中央旗台处建成高约22米的“精神堡垒”,用以凝聚民心、展示中华民族坚强不屈之精神。该建筑主体为长方立柱,木竹结构,表面涂抹水泥,不久即严重损坏,1943年11月被拆除重建。因经费紧张,修建迟迟无法进行,广场中仅存形单影只的旗杆。

抗日战争胜利后,在1945年9月召开的重庆市临时参议会第二届第五次会议上,有代表提议修建纪念碑,以永久纪念重庆在抗战中的重要地位。1946年5月,陪都建设计划委员会确定在都邮街建立抗战胜利纪功碑。纪功碑由陪都建设计划委员会工程师黎抡杰设计,1946年10月31日奠基,12月12日正式开工。1947年10月初,修建工程基本结束。10月10日,重庆各界举行隆重的“抗战胜利纪功碑”落成典礼。纪功碑以青白色彩为主,由塔台、基座、碑体、时钟、眺望台、旗杆等构成,七层八面,整个碑高27米多,在眺望台上可尽览全城景象。

1949年11月30日,重庆解放,重庆历史翻开新的一页。

重庆解放后,人民群众纷纷要求更改旧有地名。1950年3月2日,重庆市军管会、重庆市人民政府请示西南军政委员会,请求批准更改旧有地名。在6月12日召开的重庆市第二次各界人民代表会议上,代表建议将“纪功碑”改名为“解放碑”。6月21日,西南军政委员会致函重庆市人民政府,“现各方对更改旧有街巷路名提意见的人很多,希即根据前本会军政秘字第0479号函示各项,迅饬所属承办单位早日更改为要”。6月29日,重庆市公安局向市政府报送了关于《新拟更改街巷名称一览表》的报告,市政府立即批准了这个报告。7月5日,重庆市人民政府发布布告,“兹为执行本市各界人民的提案,建立本市解放后新的市容起见……抗战胜利纪功碑改为解放碑……”。9月18日,重庆市人民政府请示西南军政委员会,碑名究竟为“西南解放纪念碑”抑或“重庆解放纪念碑”。西南军政委员会最终确定碑名为“人民解放纪念碑”,以彰显人民的新中国、人民的新重庆、人民的新生。

1950年10月5日,重庆市建设局实施的纪功碑改建为解放碑工程动工。改建工程包括窨层积水抽出,碑顶游廊、碑身窗洞活扇玻璃装置,标准钟修理,碑面改建磨石,光源整修装配,碑名更换等。10月9日,重庆市人民政府请示西南军政委员会办公厅“转陈刘(伯承)主席赐题,以示纪念”。刘伯承欣然同意,并题写了“人民解放纪念碑”和“刘伯承敬题 一九五零年首届国庆节日”两张字幅送到重庆市人民政府。1950年重庆解放一周年前,碑上更名完成,即现在人们所见“人民解放纪念碑 一九五零年首届国庆节日 刘伯承敬题”。

人民解放纪念碑是中国人民在中国共产党领导下,经过长期奋斗,流血牺牲,实现中国人民翻身解放的胜利象征。它是重庆城市的形象标识,是重庆市民的集体记忆。

(作者单位:重庆市档案馆)

责任编辑:唐浚中 周神青